来源:网友投稿 2025-04-29 10:31:51 热度:395°C

有一档国内音乐综艺,导师阵容集齐周深、Ella、黄绮珊、王嘉尔、朴宰范。

选手人气等级低至跨界素人,高至出道爱豆。

但它最精彩的内容不是舞台表演而是导师评分。

最出圈话题是舞台修音太过,选手实力堪忧。

这档综艺,就是某平台强推出的《舞台2023》。

这档综艺噱头十足,实力选手有之,但形式大于内容。

无论是赞助商、节目名,还是导师配置、选手类型,《舞台2023》都和近几年扎堆出现的音乐综艺大差不差。

不过这档节目给自己的定位是舞台生存实验综艺。

所有节目一旦和“生存”二字沾边,就意味着它会有不平等的原始资本以及复杂的规则设置。

《舞台2023》把这两点“发挥”到了极致。

原始资本的不平等首先体现在各个选手的人气和舞台经验。

选手组成包括零舞台经验的素人和网红;

有一定经验但没什么名气的乐队成员;

有一定舞台经验和人气的歌手;

以及曾在选秀节目中C位出道,人气和话题度都很高的爱豆。

这些不同圈层的选手能够站在同一个赛场上,看似获得了平等的机会,实际上处处都存在着不平等。

节目组想放大背景的不平等来激发生存模式的矛盾点,实际操作效果却反其道而行。

从舞台经验上来说,有过选秀经验的爱豆天然具有舞台优势。

他们可以根据累积的舞台经验,来突出优势,掩饰不足。

经验欠缺的选手只能用自己的实力,来补足舞台表演上的技术性因素附加的光环。

同时因为经验欠缺,他们更容易暴露缺点。

除了舞台本身,人气和资本这些场外因素也在这场不平等游戏中占据了重要的一环。

节目邀请的选手中,有一个极具争议性的人物——孟美岐。

她曾在《创造101》中以第一名的成绩实现C位出道。

能有这个成绩,证明她确实是有点子实力。

可拥有大好前途的她却频频陷入各种舆论风波,她出现的地方也常围绕着一些争议性话题。

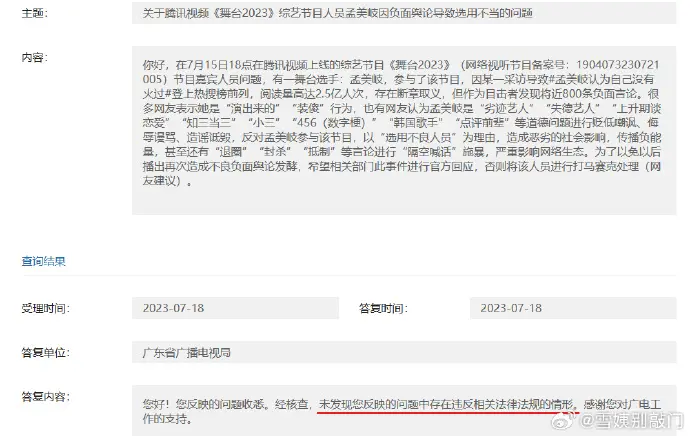

甚至有观众认为她是“失德艺人”,看到她在节目中出现时,反手就是一个举报。

举报虽未成功,但已经可以从这个行为中,窥见以往各种风波对她造成的舆论影响。

本身具有争议的她,在节目舞台评分环节再次遭受质疑。

初舞台表演时,孟美岐放弃了擅长的唱跳,选择了王菲的歌曲。

无论是她本人、导师还是观众,一致认为她表现不佳。

没想到她的最终分数却令观众出乎意料,被弹幕网友总结为“内娱的人情世故”。

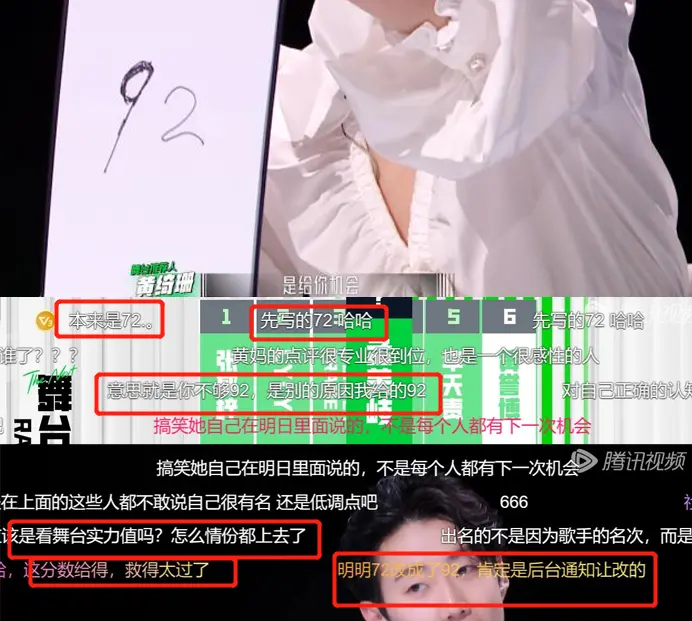

其中黄绮珊的评分高达92分,在她亮出评分板之后,有网友发现分数有明显的涂改痕迹。

从“72”改成了“92”,因此不少观众质疑黄绮珊被节目组安排了。

如果没有黄绮珊的高分,孟美岐会成为这个赛道唯二失败的选手。

而另一位失败的选手是零舞台经验的跨界素人。

黄绮珊本人的点评中也表明了这个分数是对孟美岐的鼓励。

但无论是人情世故还是节目组抑或资本操控,对于其他选手来说都是一种隐形的不公。

正如周深所说,观众没有义务去同情你的经历。

观众的评判标准是舞台质量,打出同情分反而会让观众产生反感。

另外综艺节目剧本化,是资本参与节目策划过程必然会导致的结果。

观众也并非完全不能接受,前提是剧本不能太明显,别把观众当傻子。

《舞台2023》淘汰赛制开启后,由于综艺剧本过于明显。

观众质疑的声音逐渐从选手转向节目本身。

节目规定一公舞台排名后七位的选手要被淘汰,但其中一个人可以被复活。

观众和导师在每场舞台表演结束后,根据选手表现,选择是否推荐选手。

最终导师选择和观众选择重合度最高的那位导师,拥有复活选手的权力。

没错,是导师拥有复活权力,而不是让喜爱度最高的选手直接复活。

获得这个权力的导师是黄绮珊,她不知如何选择,于是将权力转给了王嘉尔。

最终被复活的选手既不是喜爱度最高的,也不是实力最强的,而是舞台表现平平,无人看好的一位。

结果一出,迅速引发了争议,战火甚至蔓延到了提出建议的王嘉尔身上。

其实无论是导师的选择,还是观众的反应,都是节目组play的一环。

导师们在这个节目中的最大作用,就是被迫履行内娱的人情世故。

除了原始资本和场外资本的差距,节目自身的规则设置,也极其复杂。

下面我简单介绍一下节目的规则及其实际应用中的一些操作,让大家直观感受一下。

划重点:介绍节目规则的目的,并非是单纯批判节目规则为复杂而复杂。

而是当内容本身撑不住规则时,复杂的创意设定就从加分项变成了减分项。

节目的初始舞台,预设了五种生存模式给选手选择。

第一种是孤勇者,节目组给这个模式的标签是“与自己比,定自己的输赢”。

选手上场前给自己预设分数,如果最后导师给出的成绩超过了预设分数,则为挑战成功。

最终成绩=导师分数+预设分数X 10%

如果挑战失败,则扣除预设分数的百分之十。

第二种是胆小鬼,这个模式有两次表演机会,选手从两次表演中二选一,作为最终分数。

第三种模式是平凡者,好处是零风险,坏处是零收益,导师给多少分就多少分。

第四种模式是挑战者,从上场选手中挑一位挑战,超过对方的分数则为成功,总分可加上对方分数的百分之十,失败则扣分。

第五种模式是冒险者,高收益高风险,评分排名挤进前五有“免死金牌”,失败倒扣100分。

这个赛制不合理的地方在于规则在实际应用中出现的问题。

表面看上去是挺有创意的,实际上不仅观众看不懂,连选手也看不懂。

初始舞台阶段,挑战者赛道的黄誉博成为被规则放逐的典型代表。

他身着披风,他热血上头,他不懂规则,他惨败而归。

作为一个挑战者,不仅要看自己的实力,还要看对手的实力。

黄誉博选择挑战的人是孤勇者赛道的选手。

对手本身导师分数很高,又很好的利用了孤勇者的规则,最终取得了359分的成绩。

导师组王嘉尔不参与评分,只有四个导师能给出分数,意味着每个导师要给出90分,黄誉博才能胜出。

孤勇者赛道选手本身有规则优势,但凡有点智商,都不会轻易挑战。

除非挑战者自身实力强到能在这些选手中达到断层的程度,才可一试。

然而黄誉博,不仅不清楚自己的实力,也没看懂规则,上去就是无脑冲。

最后挑战失败被倒扣三十多分。

看来导演组不仅不了解选手的实力也不了解他们的智商。

按理来说,游戏规则这么复杂,导演组在拍摄之前一定会给选手介绍清楚。

但好几位选手明显不懂规则,到底是他们智商堪忧,还是节目组故意制造看点?

如果是后者,那只能说这个看点非常失败。

节目上来整一堆看似有创意的模式,直接把观众打蒙了。

因此当选手出现不会利用规则的情况时,观众无法根据规则分析利弊,只能靠其他选手的场外解释才能明白,所谓的看点也大打折扣。

这种操作不仅会降低观众的参与度,也会对观众的观感产生影响。

既然说也说不清楚,玩儿又玩儿不明白,不如简单一点,也好过形式大于内容。

出彩的舞台有,但大部分都低于期待值。

部分选手的表演可以说没有技巧全是感情。

凭借着自己对娱乐圈的一腔热血,在舞台上横冲直撞。

为了保住选手的颜面和节目的颜面,后期下了很大功夫修音。

因此第一期节目播出之后,网友一致吐槽修音严重。

节目组为了平息舆论,不仅减轻了第二期的修音程度还放出了音源。

虽然平息了一部分怒火,但也反向证明了有些选手实力确实不行。

所以观众质疑修音问题,质疑的不是修音,而是选手们的实力。

第二期舞台播出后,热搜出现了一个词条#要不你们还是回去继承家产吧#。

不做音乐就只能回去继承家产的几个选手,因为初舞台表现欠佳,遭到网友群嘲。

他的ending是这样的:

他的rap是这样的:

导师的表情是这样的:

导师的评价是这样的:

没有实力,硬闯娱乐圈,这操作诡异的熟悉。

回过头来看看这节目选手配置,有素人、有网红、还有已经出道的爱豆重新回锅……

再加上竞技赛制,这不就是过审版的选秀节目吗?

选秀节目虽被禁止,但内娱想搞选秀的心一直不死。

对于资本来说,流量这两个字永远代表着快速变现的能力和巨大的收益。

所以资本最爱的事情就是吃流量红利,眼看着选秀成为历史,就想尽办法搞升级版。

“选秀被禁止,代餐在路上”已经成为了现实。

这两年来,芒果搞青年计划,腾讯搞舞台生存,连好声音都出了青年特供版。

形式升级了是没错,好歹也把选手实力升级升级吧?

舞台全靠舞美,评分全靠人情,这种选手凭啥会火,这种节目为啥要看?

资本老给观众喂屎,一次两次能忍得下去,总是这个套路难免会遭到反噬。

时间已经证明了,才不配位的选手不仅会翻车,还会被淘汰。

观众是有审美的,且审美是在不断提高的。

观众已经不吃以前那套了,反而现在越来越注重的是内容本身的质量。

内容不足造成的影响,不是花里胡哨的形式和几个夺人眼球的话题能够弥补的。

形式最大的作用是服务于内容。

在舞台节目中观众最爱看的永远都是舞台本身。