来源:网友投稿 2025-04-27 06:09:03 热度:237°C

在严肃文学领域闯出一片天的余华,最近几年又凭借“有梗”成为年轻人的“团宠”。

10月11日,改编自余华同名先锋代表作的影片《河边的错误》在第七届平遥国际电影展上作为开幕影片举行首映礼,并将于10月21日全国上映。

当先锋文学经典经历影视化的再创作,当顶流名作家遇上实力派演员,当一个被河溪环绕的小镇上发生了骇人听闻的杀人案……电影《河边的错误》已叠满观众的期待buff。

电影获余华高度评价,“朱一龙的表演无懈可击”

电影《河边的错误》由魏书钧执导,康春雷、魏书钧担任编剧,朱一龙领衔主演,曾美慧孜、侯天来、佟林楷等主演,此前曾入围第76届戛纳国际电影节“一种关注”竞赛单元,获得国际媒体的广泛肯定。

原著故事发生在上世纪90年代的一个被河溪环绕的江南小镇,一个老婆婆被砍掉脑袋埋在河边,刑警马哲前去调查,不料另外几起吊诡命案接连出现,整个小镇都被恐慌的气氛所笼罩。

朱一龙在片中饰演马哲这一角色。原著中有关马哲的外貌描写不多,朱一龙还从余华的旧照中获取了灵感。他说:“最难的是如何让马哲的形象具体地出现在脑子里,直到看到一张余华老师站在雪地里的照片,突然觉得马哲在脑海里出现了。”

为了适配现实生活中刑警队长容易“过劳肥”的特点,增强角色在职业身份上的真实感,朱一龙拍摄期间快速增重至160斤。原著作者余华也称赞道:“朱一龙从头到尾情绪都控制得非常好,演得很好,他演什么都没有问题”“必须感谢朱一龙,朱一龙的表演是无懈可击的”。

从电影相关预告片可以看出,影片延续了原著小说独特的风格和特色。荒诞现实主义的元素和戏仿侦探小说的特点在电影中得到了很好的呈现。

此外,电影还以与众不同的视觉观感给观众带来了惊喜。胶片质感的运用和构思精巧的光影美学,使得《河边的错误》营造出了真实细腻的年代氛围。在水汽氤氲、粗粝朦胧的迷幻气氛中,观众可以通过马哲逐渐被荒诞现实所逼疯的转变,体悟到一种笼罩在电影之上的“命运”感。

先锋文学代表作,改编难度曾难倒张艺谋

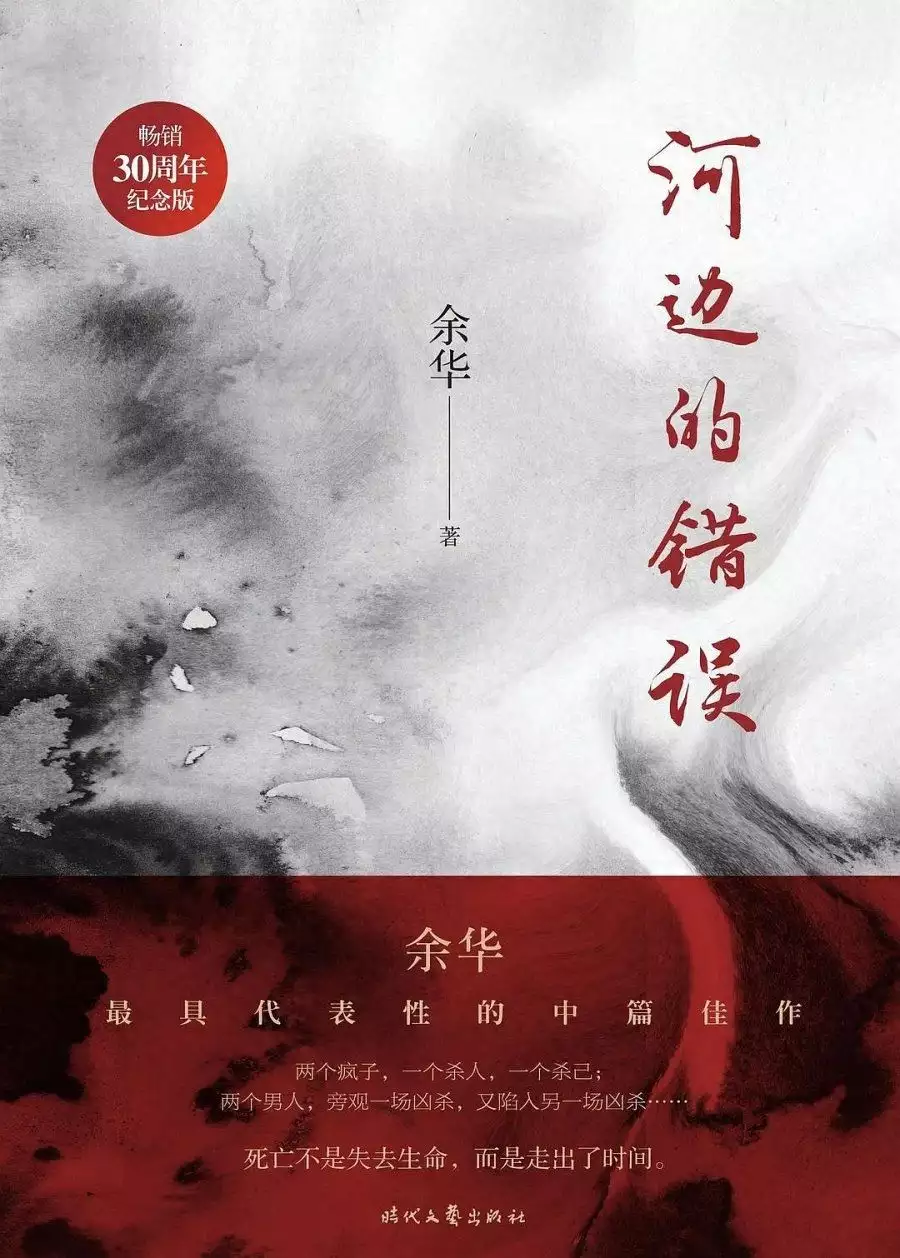

《河边的错误》创作于1987年,它是余华先锋写作时期的一部不可错过的重要作品,被视为作者对中国传统侦探小说的拆解和戏仿。

小说叙述了一个离奇案件的发生过程,又在破坏传统侦探小说的结局方面取得了突破。它不仅展现了荒诞现实中法律秩序的薄弱和无力,还淋漓尽致地揭示了人性的懦弱与癫狂。

可对于大众来说,这部小说远远不如他的《活着》等现实主义著作那样有名,就连余华本人也调侃说自己“靠《活着》活着”。

《活着》持久畅销、广受欢迎的关键,当然在于这部作品的艺术性,但无法否认的是,1994年张艺谋改编的同名电影的上映,让原著小说得到了更为广泛的传播。

其实,当年张艺谋最初想要改编的并非《活着》,而是《河边的错误》,还想把它拍成惊悚片。只不过,余华和张艺谋及团队研究了十几天,写了一版剧本出来,还是觉得不行,不知怎么把这个故事通过电影的方式讲好。

不仅是张艺谋,改编铁凝《红衣少女》的导演陆小雅,以及另外两个制片公司,都曾买过这部小说的版权,但几经波折,最终均未能进入拍摄阶段。

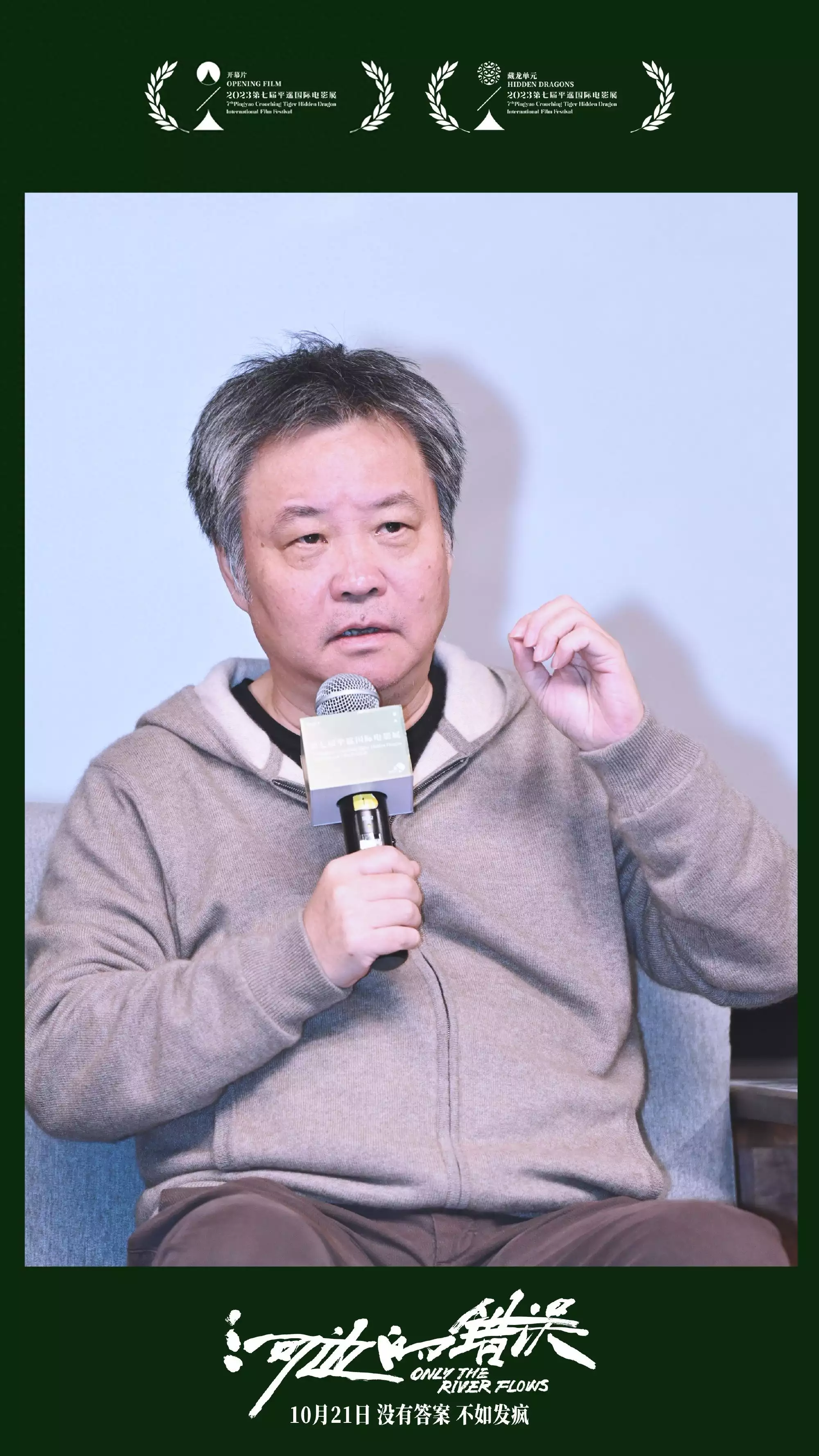

“说实话,《河边的错误》这个小说,你读第一遍认为这个小说可以改编成电影,认为改编起来不是很困难的,实际它是一个陷阱。”余华说道。其中的原因,主要在于原著小说的跳跃叙事、前卫结构,以及充斥着隐喻与象征的先锋派艺术风格。

余华坦言:“八十年代,我的人物是符号性的,意象是寓言性的,‘迷恋’刻画细节的‘丰富性’。”先锋文学的特征,决定了《河边的错误》改编之难,也让观众对影片的视觉化处理手段更加好奇。

严肃文学影视化,赋予作品新的生命

作家王蒙曾说过:“一部作品也许只有30万人读过,但变成影视剧后会有300万人甚至3000万人看见。”

文学作品的影视化也是影响力的扩大化,有助于让文学更好地融入现代传播格局。同时,这些具有深度思想性和艺术性的优秀文学作品,为影视剧的改编提供了坚实的文学基础,使文学和影视实现双赢。

近年来,严肃文学的改编潮持续高涨,成为影视制作人追逐的新热点。不少佳作也受到了观众的喜爱,反映出市场从追求流量向追求品质转变的趋势。如去年开年即爆的现实主义大剧《人世间》,改编自梁晓声同名小说;张艺谋宣布执导的首部电视剧,改编自茅盾文学奖获奖作品、作家陈彦的长篇小说《主角》;今年播出的冯小刚新剧《回响》,由作家东西的同名作品改编而来。

但是,将严肃文学成功地改编为影视作品并不是易事,既需要承担起艺术性的追求,也肩负着传递思想的使命。改编作品要想获得观众和市场的认可,应该在尊重原著的基础上,进行符合影像叙事逻辑的再创作,赋予作品新的生命。

“笨蛋才忠于原著。”余华认为,导演在改编一部小说的时候,要把小说拉到自己的感受系统里,把他自己的东西表现出来。

电影《河边的错误》在情节上对原著进行了一些改动,削弱了原著中对于幺四婆婆、疯子、王宏、许亮等角色的刻画,结局也有所不同。余华毫不吝啬自己的赞扬,他说:“魏书钧拍的这个最后的场景我觉得特别好,比我自己写的结局要好,改编就是要这样。”

(正观新闻记者 张晓璐)